纸上谈兵(赵括)、

卧薪尝胆(勾践)、

洛阳纸贵(左思)、

初出茅庐(诸葛亮)、

乐不思蜀(刘禅)、

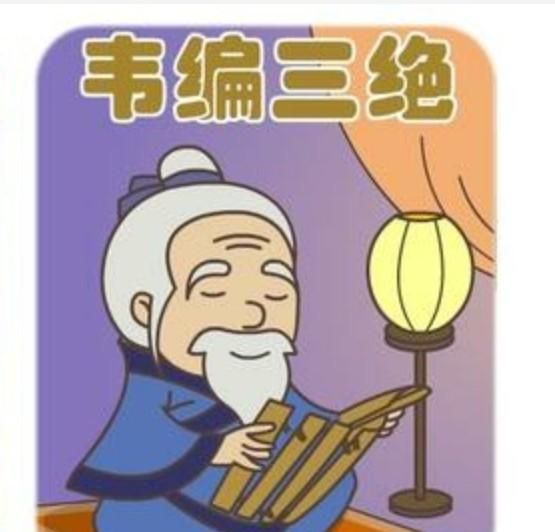

专编三绝(孔丘就是孔子)、

投笔从戎(班超)。

孔子。

释义:韦: 熟牛皮;韦编:用熟牛皮绳把竹简编联起来;三:概数,表示多次;绝:断。孔子为读《周易》而多次翻断了编联竹简的牛皮带子。比喻读书勤奋。

出处:《史记·孔子世家》:“孔子晚而喜《易》……读《易》,韦编三绝。”

典故:

春秋时期的书,主要是以竹子为一根竹简上写字,多则几十个字,少则八九个字。一部书要用许多竹简,通过牢固的绳子之类的东西按次序编连起来才最后成书,便于阅读。通常,用丝线编连的叫“丝编”,用麻绳编连的叫“绳编”,用熟牛皮绳编连的叫“韦编”,其中为熟牛皮绳最为结实。像《周易》这样厚重的书,当然是由许许多多竹简通过熟牛皮绳编连起来的。

孔子“晚年喜易”,花了很大的精力,反反复复把《周易》全部读了许多遍,又附注了许多内容,不知翻开来又卷回去地阅读了多少遍。通常认为,孔子这样读来读去,把串连竹简的牛皮带子也给磨断了几次,不得不多次换上新的再使用。以此比喻读书勤奋用功。

即使读书读到了这样的地步,孔子还说:“假如让我多活几年,我就可以完全掌握《周易》的文与质了。”

孔子为读《易》而翻断了多次牛皮带子的简。编连竹简的皮绳断了三次。比喻读书勤奋。

春秋时期的书,主要是以竹子为材料制造的,把竹子破成一根根竹签,称为竹“简”,用火烘干后在上面写字。一根竹简上写字,多则几十个字,少则八九个字。一部书要用许多竹简,通过牢固的绳子之类的东西按次序编连起来才最后成书,便于阅读。通常,用丝线编连的叫“丝编”,用麻绳编连的叫“绳编”,用熟牛皮绳编连的叫“韦编”。像《易》这样厚重的书,当然是由许许多多竹简通过熟牛皮绳编连起来的。

孔子“晚年喜易”,花了很大的精力,反反复复把《易》全部读了许多遍,又附注了许多内容,不知翻开来又卷回去地阅读了多少遍。通常认为,孔子这样读来读去,把串连竹简的牛皮带子也给磨断了几次,不得不多次换上新的再使用。以此比喻读书勤奋用功。 即使读书读到了这样的地步,孔子还谦虚地说:“假如让我多活几年,我就可以完全掌握《易》的文与质了。”

成语韦编三绝讲的是谁勤奋学习的事韦编三绝,说的是孔子为读《周易》而多次翻断了编联竹简的牛皮带子。比喻读书勤奋。

牛角挂书:隋末李密用薄草做的鞍鞯骑牛,在牛角上挂一卷《汉书》,一边走一边看书。

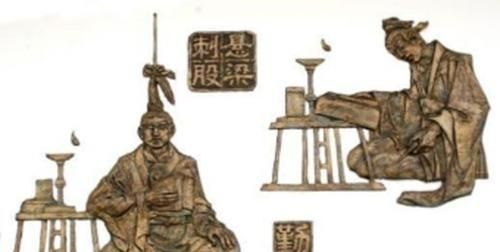

悬梁刺股:东汉时孙敬,好学不休,为了晚上不打瞌睡,用绳子一头绑在自己的头发上,另一头绑在房子的房梁上;战国时苏秦,经常读书读到深夜,疲倦到想要打盹的时候就用事先准备好的锥子往大腿上刺一下,这样突然的痛感使他猛然清醒起来,振作精神继续读书。

映雪读书:晋代孙康,性敏好学。家境贫寒,灯已无油,尝于冬月映雪读书。

凿壁偷光:西汉匡衡幼时凿穿墙壁引邻舍之烛光读书,终成一代名相的故事。

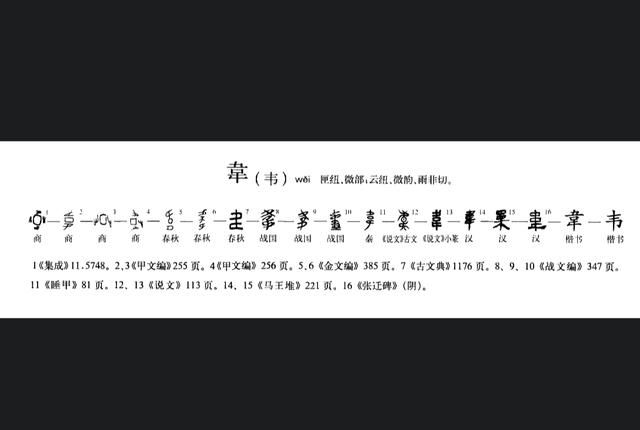

“韦编三绝”中的“韦”,其本意到底是什么“韦编三绝”这个成语出自《史记》。《史记·孔子世家》载:“孔子晚而喜《易》,《序》、《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》,读《易》韦编三绝。曰:‘假我数年,若是,我于《易》则彬彬矣。’”

这段话的意思是说,孔子晚年才喜欢上研读《周易》,并著有《序卦传》(分上下)、《彖传》(分上下)、《系辞传》、《象传》(分上下)、《说卦传》、《文言传》和《杂卦传》等共十篇传文。孔子研读《周易》,常常是废寝忘食,手不释卷,以致穿竹简的皮绳经常被磨断。即使这样勤奋用功,孔子都深感生命有限,来日不多,怕在有生之年不能悟透《周易》并用充足的时间有所著述,于是发出哀叹:若上天能再借给我几年时间,我对《周易》的著述就不仅是寥寥之《十翼》,而是彬彬可称丰盛矣。

孔子是用所剩无几的生命和严重透支的精力在与死神赛跑啊,其目标就是登上《易》学的高峰,为后人探索出一条文化之路来。“韦编三绝”正是孔子废寝忘食、舍命探《易》的真实写照,后用这个成语凡指读书勤奋,手不释卷。

细究这个成语,传统把“韦”解释成熟牛皮,把“编”解释成编缀、穿编,然后又说:“古代用竹简写书,用熟牛皮绳把竹简编联起来叫韦编”。这种解释比较含糊,不明确。实际上,“韦”就是指皮绳,而不是指熟牛皮。“编”就是指用绳索穿制好的简书,展开来谓之“编”,卷起来谓之“卷”。“韦编三绝”的本意就是指用皮绳穿制的简书多次断裂、破损,其断裂的,有可能是皮绳,也有可能是竹简。

要令人信服地解释“韦”字,我看非把“韦”字和“皮”以及“革”放在一起解释不可,因为“皮”可制成“革”,然后“革”才可制成“韦”。“皮”是指覆盖于动物表面,用以保护肌肤和内脏的组织。“革”是指把剥下来的皮经脱毛和鞣制等物理、化学方式加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。皮是未经加工过的组织,而革是已经加工过的皮,所谓生皮熟革。由于皮加工成革,使用了化学方法,革已经完全改变了皮的性质,故“革”字引申为改变、除去的意思。

“韦”是由“革”制成的。把革分割成细条状,然后通过旋转捻拧,再把若干股合在一起,就自然形成了绳索,这就是“韦”,其中三股绳曰“徽”,两股绳曰“纆”。《易·坎卦》曰:“系用徽纆,寘之丛棘,三岁不得,凶。”任何东西都一样,只要拧成一股绳,就有了力量,何况是牛皮绳呢!人也是这样,如果人能象牛皮绳一样拧成一股劲,那力量就大了,故有“伟”字。如果别的东西能象牛皮绳一样拧成一股劲,那都是力量,如炜、帏、玮、闱、围等字。

我们从“韦”字的古字形上可以看到,字的两端是两个相同的部件,只是方向相反,其代表的意义就是指捻绳时,绳两端的用力方向是相反的,一端向左拧,另一端就必须向右拧,如麻花状。在这个意义上讲,“韦”又有了背逆、避开的意思,故有“违”、“讳”等字。

还没有内容